以筆者于1989年初正式提出“玉石之路”的構(gòu)想,簡單地描畫了玉石之路東部地區(qū)示意圖(注1),那時只是為了說明“玉石之路”本為客觀存在的歷史陳跡,便參酌漢代絲綢之路的走向,勾出自新疆和田至安陽的一條玉石之路,省卻了夏、商周之玉石之路,給讀者造成了一個歷代王朝玉石之路都是一個版本的錯覺,更遑論長達(dá)6000年的史前時期玉石之路,亦未講明史前還有若干支玉石之路,如珣玕琪玉路、瑤琨玉路、鬼國玉路以及球琳玉路等非常重要的區(qū)域性的玉石之路及其跨區(qū)域的玉石之路網(wǎng)絡(luò)的存在。嗣后,發(fā)現(xiàn)此“玉石之路”的說法存在上述欠缺,曾用“昆山玉路”來暫時矯正原“玉石之路的提法,但這僅是權(quán)宜之計,不能從根本上解決問題。同時也認(rèn)識到,“玉石之路”是一重要的研究課題,涉及歷史、考古、地質(zhì)、礦物、交通運輸、內(nèi)外貿(mào)易等等許多專業(yè),不是個人的微薄力量所能勝任的。但是解鈴還需系鈴人,既然1989年提出的“玉石之路”的構(gòu)思存在一定的失誤和不足,便需盡力加以補(bǔ)正。重新檢閱了已掌握的文獻(xiàn)資料和出土玉器情況,對原“玉石之路”的構(gòu)想進(jìn)行反思和研究,提出了補(bǔ)充意見,草成此文以修正和補(bǔ)充1989年發(fā)表的《玉石之路的探索》之失誤和不足。

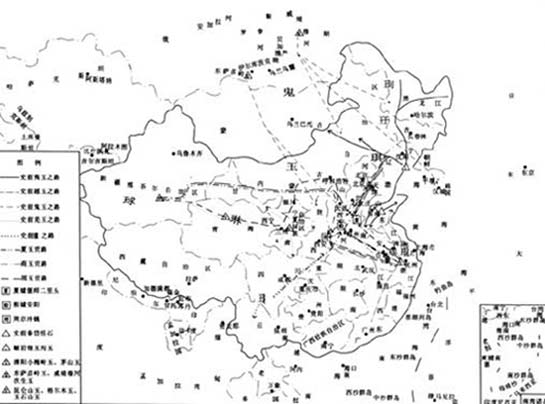

遠(yuǎn)古的人們在產(chǎn)玉的溪流和沖積扇采到了玉璞之后,將其搬運到住地或城塞加工成器。久而久之,采玉、運玉不斷地經(jīng)常往返,便踏出了一條專門用于運玉的小道。由于我國玉資源分布極廣而又不平衡,玉產(chǎn)地往往與政治、文化中心相距甚遠(yuǎn),最終形成的多條運輸玉石的主次干線,并組成互為交錯的網(wǎng)絡(luò),這就是我們所稱的歷史上的“玉石之路”。這種玉器起始是區(qū)域性的,相當(dāng)于考古學(xué)的文化區(qū)域,經(jīng)過幾千年的溝通,由小道變成通途,竟成了幾個文化區(qū)域通用的玉石干線,最終形成全國性的運輸玉石和絲綢、珍寶等物資的運輸線,它也是遠(yuǎn)古最早的的商路,打通區(qū)域阻隔,構(gòu)成區(qū)域性的或全國性的由疏到密的“玉石之路”網(wǎng)絡(luò)(見附表:史前一西周“玉石之路”示意圖)。這并非我們憑空臆想,而是一樁被人遺忘了的史實。當(dāng)今的任務(wù)則是,我們必須通過考證而得知往昔運輸玉石的交通路線的本來面貌。

一、夷玉之路

夷玉之路本名珣玕琪,其玉路有一個歷史發(fā)展的過程。它始于興隆洼文化和查海文化,距今8200年。距今6000-5500年的紅山文化時期,夷玉的使用的頻率增高。目前根據(jù)地質(zhì)調(diào)查,了解到夷玉主產(chǎn)地在今岫巖縣細(xì)玉溝,諸夷部可能均取玉于此。夷玉運輸往北至今黑龍江省依安烏裕爾河大橋遺址;向東北至饒河小南山遺址;向西至克什克騰旗好魯庫遺址;向南至大連郭家村遺址。從岫巖礦點至北、東北的直線距離約一二千公里,以出土的玉器地點為基點將其連接起來,便可勾勒出夷玉運輸路線圖。夷玉的另一個產(chǎn)地即泰岱蘊藏“怪石”(石之次玉美好者也)的地方,疑其山東大汶口文化諸部落可能均取玉于斯,其直線距離約二三百公里。淮夷采玉,諸如凌家灘文化部落用玉取自當(dāng)?shù)氐挠竦V,這就是“就地取材”。舉凡史前各部落取玉距離均較近,古人均稱其為“就地取材”。

二、越玉之路

越玉稱為瑤琨,明清方志界定其產(chǎn)地為江蘇省句容縣之茅山,亦稱為“茅山石”,其佳者被譽(yù)為“水石”。近年根據(jù)地質(zhì)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)江蘇溧陽縣小梅嶺自古以來便出玉,稱為“梅嶺玉”。茅山、小梅嶺可能是越玉的兩個主產(chǎn)地。各部取玉的距離不等,如句容丁沙地文化遺址即在茅山一峰寶華山下,其二溪環(huán)繞丁沙地,取玉當(dāng)在二溪之沙灘或坡地。良渚文化中心地區(qū)的余杭可能取玉于小梅嶺,其直線距離不足200公里。

上述夷、越兩部有無跨區(qū)(玉文化板塊)取玉目前尚無確證,筆者認(rèn)為在兩個玉文化板塊接壤地帶和鄰近區(qū)域發(fā)生跨區(qū)的可能性也是不能完全排除的,假如直接地跨區(qū)取玉有不便之處,兩部之間還可能間接的交換方式取玉。俄羅斯與日本考古學(xué)家均指出,環(huán)貝加爾湖地區(qū)新石器時期及青銅時代早期的玉器文化與古代中國和滿韓文化已有了廣泛交流,并“表明這些黑龍江省的玉類似乎也可以推定其可能是取自貝加爾湖的軟玉”。(注2)今貝加爾湖位于《禹貢》冀州的鬼國之北部,可能出現(xiàn)了東夷向鬼國取玉的活動,出現(xiàn)了跨區(qū)取玉的交易,其直線距離約2500-3000公里。

三、史前玉文化亞板塊的“玉石之路”網(wǎng)絡(luò)

至距今4500-4200年,夷玉、越玉兩文化板塊相繼衰落,夷文化亞板塊中繼少昊(大汶口文化)玉文化的海岱龍山玉文化崛起,其玉產(chǎn)地即泰岱地區(qū),其玉材即那里所產(chǎn)之“怪石”。例如山東日照兩城鎮(zhèn)、五蓮丹土、臨朐朱封及騰縣里莊等龍山文化群體可能均取玉于此,與大汶口玉文化相同,也是近距離采玉。華夏陶寺玉文化亞板塊無玉礦資源,其采玉必須跨界到相鄰的玉材產(chǎn)地,通過交換的方式獲得玉料,當(dāng)然也不排除以武力掠奪。鬼國玉文化亞板塊玉礦位于東薩彥嶺及外興安嶺維季姆河或西鄰之礦點,其直線距離約1000-2500公里。齊家玉文化亞板塊玉名“球琳”,(注3)其玉料昆侖山玉資源最為豐富,分布極廣,由西北至東南向延伸,長1500余公里,今有43處玉礦(注4),其東端南折,即今青海格爾木玉礦及青海祁連轉(zhuǎn)刺溝玉礦、甘肅臨洮榆中之交的玉石山,這些地方均出產(chǎn)玉石。

另外,天山北坡瑪那斯縣也有碧玉礦藏。其土著玉文化見于大地灣仰韶文化遺址,那里所出玉器均為小件的斧、鏟等形的飾品。其后的齊家文化受到良渚文化的沖擊和影響,其玉料來源于甘肅臨洮與榆中交界之玉石山、青海祁連及格爾木,也不排除來自和田及且末、若羌等阿爾金山之玉。我所目睹過的齊家玉器確有和田和甘肅玉石山玉,近年又看到青海喇家遺址出土的玉器卻與甘肅齊家文化玉器的玉質(zhì)有所不同,疑其為取自本地的玉礦或從甘肅蘭州經(jīng)青海從芒崖經(jīng)山口到達(dá)若羌,再往且末、和田,其直線距離也不足3000公里,也算得上遠(yuǎn)距離運輸,很可能是昆山玉路的最早的也是最西端的一段。當(dāng)前的要害問題是對一些目驗鑒定為和田玉的各式玉器必須逐件進(jìn)行檢測,用科技手段來檢驗?zāi)框炇欠裾_。

荊蠻石家河玉文化亞板塊的玉產(chǎn)地,從古文獻(xiàn)記載和現(xiàn)代地質(zhì)調(diào)查證明,湖北、湖南兩省均無玉礦,其玉器用材應(yīng)向鄰區(qū)尋找,距離瑤琨產(chǎn)地溧陽小梅嶺的茅山直線距離約千余公里。《禹貢》梁州即四川和陜西、甘肅南部等區(qū)域,此地產(chǎn)(美玉名)。四川璀產(chǎn)玉礦點為汶川的龍溪,今稱“龍溪玉”,質(zhì)量不佳,有“菜玉”和“米湯玉”之稱,距石家河玉文化亞板塊也不過1000多公里。

以上史前玉文化板塊各有自己的產(chǎn)玉點,也必有運輸玉料的通道,很可能是一條“小道”,既有就地取材也有遠(yuǎn)途取玉的兩種小道。各玉文化板塊出土玉器地點也相當(dāng)多,僅以東夷玉文化板塊內(nèi)赤峰市及東北三省為例,據(jù)統(tǒng)計,主要的玉器出土地點就有47處,其先后序列已經(jīng)梳理,但對其玉材搬運、交換等問題尚未給予注意,不過可以估計,該玉文化板塊已初步形成了一個簡單的、暫時的、松散的玉材交流的線路及稀疏的網(wǎng)絡(luò),以聯(lián)系東西、貫通南北、互通有無,促進(jìn)其發(fā)展與繁榮。這種“玉石之路”的路線網(wǎng)絡(luò)情況普遍存在于史前各玉文化板塊。

四、夏之“玉石之路”——“和田玉貢路”

中國歷史進(jìn)入夏代,便結(jié)束了多元政體,出現(xiàn)了一個統(tǒng)一的、萬眾所歸的中心,四面八方的酋邦、方國都要向其都邑進(jìn)貢地方特產(chǎn)。《禹貢·九州》記載了揚、雍、梁三州的貢玉的品種、名稱、及其貢玉路線,也就是三州的貢玉之路。當(dāng)然,《禹貢》成書于戰(zhàn)國,不可避免地帶有編纂人及其所處時代的烙印,我們的態(tài)度是:凡經(jīng)得起現(xiàn)代礦物學(xué)、考古學(xué)及文獻(xiàn)學(xué)的檢驗?zāi)芟鄬?yīng)的則可置信;還不能得到證實者也不必急于否定,可容繼續(xù)探討。夏代考古尚在探索之中,對偃師二里頭遺址的分期還能達(dá)成共識,在這一前提下我們只能從作工上判斷其出土玉器是否夏代所造。如二里頭遺址出土的白玉柄形器,其陽線作工與石家河文化玉器相似,理應(yīng)認(rèn)同是繼承了石家河文化玉器作工的夏代玉器。凡是親眼目睹過此白玉柄形器的老玉工和玉器研究家均異口同聲地認(rèn)定其玉材為“和田白玉”,筆者理解此“和田白玉”是專指于和田白玉河所出之子料,而不是廣義的昆山白玉。如果按照這種看法,下一步必然要承認(rèn)“和田白玉”至遲于夏代已經(jīng)被運送了中原地區(qū),這與之前和田玉流入甘肅、寧夏的齊家文化遺址是不同的,和田玉的運達(dá)地點至少向東移了千余公里,終于闖入華夏第一王國的都邑。

這標(biāo)志著在已有4000余年歷史的史前玉石之路(網(wǎng)絡(luò))的基礎(chǔ)上,至此又出現(xiàn)了一條嶄新的、在玉文化史和玉材運輸史上具有劃時代的意義的、溝通中西交流的大動脈,這條大動脈即可稱作“華夏玉石之路”或“昆山玉路”、“和田玉路”。如果考慮到這條貢路的作用是以向中央政權(quán)進(jìn)貢玉石為主、以通商為輔的情況,也可稱其為“玉石貢路”。在此還必須說明夏代何以能夠?qū)⒑吞镉褚氲街性膯栴}:夏族居住于今甘肅、陜西及河南西北部、山西南部以及東北部一帶(注5),與昆侖相距并非太遙遠(yuǎn),說不定其某部落的足跡已踏上昆侖,從白玉河采璞返回住地,或幾經(jīng)易手,最后由某一夏部落的有權(quán)勢人物攜至豫西,所以在二里頭夏代遺址中出土和田白玉柄形器也是可以理解的。

五、殷商“玉石之路”

殷商先人出于東部地區(qū),經(jīng)過多次大轉(zhuǎn)移,盤庚于公元前1388年遷都于殷(今安陽)。

1976年,中國社會科學(xué)院考古研究所發(fā)掘了殷武丁妃婦好墓,該墓出土了755件玉器,經(jīng)目驗鑒定,其中有一些玉器是用和田玉琢成的。當(dāng)時,我們也考慮到這些和田玉是通過什么途徑到達(dá)殷都的問題,不論是采用何種辦法獲取和田玉,均須從遙遠(yuǎn)的昆侖山北坡運至殷都,這條運輸線路也就是殷的“玉石之路”,也可以稱為殷朝“昆山玉路”或“和田玉貢路”。從婦好墓出土的755件玉器當(dāng)中屬王室玉者占多數(shù),而王室玉的主要來源應(yīng)為和田,但也不能完全排除東夷與荊蠻以及諸方國之貢玉。可以估計,殷王室玉的玉石來源是多元的,其玉石貢路也是起自五大玉產(chǎn)地,越過沙漠戈壁或草地山川阻隔到達(dá)殷都,故其玉石貢路之線路也已不是單一的,必定玉貢之路通向殷王室,但是我們必須承認(rèn)在殷代幾條玉石貢路之中,主要的還是“和田玉貢路”,這一點也是不能含糊的。

殷王室為了俘獲奴隸、擴(kuò)張領(lǐng)土和獲得寶物而與周邊的氏族部落進(jìn)行戰(zhàn)爭,其中與鬼方(即土方,亦名熏鬻)的戰(zhàn)爭規(guī)模很大,持續(xù)時間也很長,如武丁高宗32年伐鬼方,34年王師克鬼方(注6),征鬼方的戰(zhàn)爭整整進(jìn)行了3年。這次戰(zhàn)爭目的之一即為掠奪玉石,當(dāng)然這不是說殷軍長驅(qū)直入逼近貝加爾湖產(chǎn)玉區(qū)去直接掠奪開采,便捷之法還是奪取鬼方手中的玉石。前述婦好墓所出755件玉器,我們過去只熱衷于鑒別有無和田玉,而未注意鬼玉的問題,這不能不說是一個小小的失誤。當(dāng)然也還有一個婦好死年與伐鬼方的關(guān)系的問題,據(jù)卜辭記載,婦好曾征夷、土、羌等方國(注7),土方即鬼方,說明婦好生前確已伐鬼方。婦好葬于武丁晚期(注7),武丁在位59年(注8),由此推算婦好死年應(yīng)在伐鬼方取勝的武丁34年至武丁59年的25年間,其珣器(俄國考古學(xué)者稱為“平玉”和武器類玉器中去尋找,或許會有所突破。殷王室有可能通過“玉石之路”往東夷、百越、鬼方、羌方等區(qū)域和方國征玉,但均非直接進(jìn)軍和田采玉,都是從上述四個方國征取來的,故其玉貢之路均為間接的,近距的線路,這與史前玉路情況有所不同。(①關(guān)于和田玉傳入內(nèi)地新石器時代古遺址的問題,新疆地質(zhì)礦物界的同行們已發(fā)現(xiàn)有和田玉,“在姜寨遺址中出土有玉佩飾、玉簪、玉環(huán)、玉瑗、墜珠等,其中有的玉材為軟玉,有一件青白玉三角飾如同和田玉,可能來源于新疆)。

以上所列的初步的玉料來源的情況足以說明殷王室來源也是多元的,其“玉石貢路”或取玉之路也不止一條,準(zhǔn)確的具體情況有待今后深入研究。

六、周之“玉石貢路”

周人是夏后裔的一支,經(jīng)歷多次遷徙由豳(陜西邠縣)終遷岐山一帶方告穩(wěn)定。“武王革命“成功,建立了周朝。周武王來商時,“遠(yuǎn)矣西土之人”(即新疆諸羌)也參加了反商起義,來商后他們至鎬京慶賀,莎國諸部落還帶來了和田玉作為貢品(注4),周朝的玉料來源主要也是球琳產(chǎn)區(qū),不外乎直接或間接地取自昆侖山白玉河、墨玉河及昆侖余脈,其取玉之路線可參照周穆王西巡訪西王母的行進(jìn)往返路線。穆王從陜西入河南,往北經(jīng)山西西出雁門關(guān)到達(dá)內(nèi)蒙,再沿黃河經(jīng)寧夏到甘肅、進(jìn)青海、入新疆,登昆侖會西王母,返回時“載玉萬只”。此路也可能是西周“和田玉貢路”之勾勒⑶,至少它是球琳玉貢路線中的一條支線。西周能否穿過鬼方狄控制區(qū)域去昆侖山下的白玉河、墨玉河取玉尚需尋找文獻(xiàn)記載證據(jù)及考古線索。據(jù)《尚書·顧命》記載,周王朝與四方少數(shù)民族保持一定的聯(lián)系,西周國寶就是越玉和夷玉,想必東南古揚州百越族和東北之夷均向周王室獻(xiàn)納瑤琨與珣玕琪,這也要通過百越和東夷的玉貢之路方可達(dá)到周豐、鎬二京,其中珍貴者為周王室留作國寶。西周采取分封制以鞏固統(tǒng)治,同時將王室留作國寶。西周采取分封制以鞏固其統(tǒng)治,同時將王室之寶物分給諸候帶至各封國,如晉王妃揚姞殉有殷商玉器就是一個有力的說明。西周王室通過各地諸候傳播了西周王正統(tǒng)的政治制度、文化思想和倫理綱常。

由此可知,西周玉石貢路也并非僅有一條,也是同時存在著幾條,在此至少可以說已有球琳、瑤琨和這3條來自西方、東南、東北的不同方向的玉石之路--貢路。當(dāng)然,主要的玉石之路還是來自昆侖的和田玉路,但其具體路線是由青海進(jìn)入和田,很可能河西廊以西的線路已被鬼方所阻攔,西周王朝與新疆諸部的直接聯(lián)系早已被隔斷,和田玉路已經(jīng)由武王時期的甘西(域)或線路(即周中、后期的鬼玉之路)改為由甘、青入和田的一條捷徑。這條夏、商、周三代的昆山玉路已有近千年歷史,可能是進(jìn)貢兼商貿(mào)之線路。這條“昆山玉路”的距離因夏、商、周都邑位置不同,以殷墟為最遠(yuǎn),夏墟次之,而西周鎬京距昆侖山最近。夏、商、西周三代的昆山玉路經(jīng)歷了什么地方到達(dá)終點?是否走的同一條線路?是否開辟了新的線路?這些問題因涉及古歷史地理,非常復(fù)雜,都是需要經(jīng)過一定的科學(xué)研究之后方可勾勒出一個輪廓,這也不是輕而易舉的。

1989年那時只是為了說明“玉石之路”是客觀存在的歷史陳跡,便參酌漢代“絲綢之路”的走向勾畫出自新疆和田至安陽的“玉石之路”,省卻了夏、西周的“玉石之路”,給讀者造成了一個歷代玉石之路是同一條線路的錯覺。還有一個疏忽就是沒有講明史前還有若干支“玉石之路”。如上述,到了三代除瑤琨之外,如珣玕琪與鬼國玉可能均與中央王朝發(fā)生過玉石進(jìn)貢、交流的情況,至于說“玉石之路”和“草原道”支線因地貌變化更復(fù)雜,須留待日后研究解決。

春秋戰(zhàn)國時期,“和田玉路”比起西周時期必然又發(fā)生了較大的變化,它的終點由鎬京遷至洛陽。此外,秦、晉、燕、齊、楚等諸候強(qiáng)國可能越過東周朝廷直接或間接向昆侖取玉。此時,在“和田玉路”,上出現(xiàn)了一個半獨立的“月氏”國,它像一道牢不可破的銅墻鐵壁一樣隔斷了“和田玉路”,所以,據(jù)《管子》記載除了“昆山之玉”外還有“禺氏之玉”也就是“月氏之玉”。這就說明許多諸候國不能從昆侖直接買玉,昆侖玉都為月氏官吏或商人所把持,諸候國要買和田玉必須經(jīng)過月氏商人方可買到,此時也就出現(xiàn)了“月氏玉路”。所以,“月氏之玉”。在諸候國傳播開來,慢慢地便淡化了和田玉或昆山玉的稱謂。戰(zhàn)國時期,月氏不敵匈奴而棄家逃竄到中亞,月氏故地河西走廊便成了人煙稀少的緩沖區(qū)。西漢武帝借此天賜良機(jī),派遣張騫赴西域的諸國聯(lián)系共同抗擊匈奴,同時又開辟了一條嶄新的“絲綢之路”,運出了大量的絲綢制品,和田玉也通過“絲綢之路”進(jìn)長安,于是世人只知有絲綢之路而不知還有夏、商、周三代的“玉石之路”更不知絲綢之路是沿著周武王時期玉貢古道走出來的。到了宋代,海上絲綢之路興起并取代漢唐陸上絲綢之路之后,被掩蓋了的玉石之路(實質(zhì)上是中原王朝溝通西域諸國的貢道)又浮現(xiàn)在朝廷和商人面前。一方面作為西域諸國與中央朝廷往來納貢的一條通道,和田玉璞也就成為西域諸國的重要貢品;另一方面西方寶石、玻璃、香料及藥材也成了另一些貢品,隨同和田玉一起進(jìn)貢朝廷。元、明繼之,至清乾隆20年將新疆納于版圖,于25年(1760年)命回部每年貢玉4000斤,沿這條古道運至北京。至嘉慶7年(1812年)玉貢減半,為每年2000斤。到了道光元年(1812年)撤銷玉貢,其貢路的歷史也宣告結(jié)束。此后,此路便成了私運和田玉的艱難小道。

1949年新疆解放,這條和田玉小道方被公路和鐵路取代,“玉石之路”也就消逝了。成為歷史上曾經(jīng)存在的溝通中西交通的大動脈和有著長達(dá)4000年悠久歷史的“玉石之路”,僅僅給人們留下了淡漠的記憶。

夏朝確立了和田玉在王室中的主導(dǎo)地位之后延續(xù)了4000年,但和田玉從未完全取代其它玉石在內(nèi)廷的地位和作用,各朝的貢玉仍是多元的,不是完全來自和田一地。由此可以判斷,有著悠久歷史的“夷玉之路”不僅依然存在,還經(jīng)常向朝廷貢玉,這一點我們也是不應(yīng)忽視的。

“玉石之路”不僅是中國玉文化史上的一個重要課題,也是中國的國內(nèi)外交通史上的一個重大課題,需要歷史、地理、政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通、考古以及地質(zhì)、玉石開采和貿(mào)易等多學(xué)科、多專業(yè)的人士參與、分工合作,密切配合,經(jīng)過若干年的專題和綜合的科學(xué)研究之后有望完成。在整個工作中還離不開航天、航空、測量與攝影等專家參與和配合。總之,它是一個系統(tǒng)的科研工程,需要有相關(guān)的部門統(tǒng)籌安排,投入巨額資金,組織大量科研人員,有領(lǐng)導(dǎo)、有計劃、有秩序地進(jìn)行。個人的、團(tuán)體的自動投入只能充當(dāng)一種助力,起到催化劑或潤滑油的作用,關(guān)鍵還在于統(tǒng)籌安排和分工合作。

參考文獻(xiàn)

⑴楊伯達(dá),“玉石之路”的探索,故宮博物院院刊,19891。

⑵楊伯達(dá),珣玕琪考,北方文物,2002(2)。

⑶唐延齡,陳葆章,蔣壬華,中國和闐玉.烏魯木齊:新疆人民出版社,1994

⑷古方,新疆喀什、和田及巴州玉礦地點(特刊)。

⑸呂振羽,簡明中國通史,北京:人民出版社,1982。

⑹沈約,注,竹書紀(jì)年,臺北:臺灣商務(wù)印書館,1980。

⑺中國社會科學(xué)院考古研究所,殷墟婦好墓,北京:文物出版物,1980。

⑻翦伯贊,主編,中外歷史年表,北京:中華書局,1961。

(本文由 中國和田玉網(wǎng) www.usabbdream.com 編輯整理提供,如需轉(zhuǎn)載,請保留鏈接。)

上一篇:“玉,石之美者,有五德”

下一篇:白色玉石≠白玉(新)